1997年に出版された『コート・ドール』の巻末で著者のクライブ・コーツMWは、ブルゴーニュの優良な生産者を一ツ星から三ツ星に格付けしています。三ツ星に選ばれたドメーヌは5社のみで、ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ(DRC)やドメーヌ・ルロワ、ドメーヌ・コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエやドメーヌ・アルマン・ルソーといったコート・ド・ニュイの珠玉に混じり、コート・ド・ボーヌからはドメーヌ・デ・コント・ラフォンのみがランク・インしています。

歴史

ドメーヌ・デ・コント・ラフォンの歴史は、アルマニャック地方出身で法律家のジュール・ラフォン(1864 – 1940)が、国税検査官の職を得て1887年にディジョンへ移り住むことに始まります。1894年、彼はムルソー村の有力なネゴシアン兼ドメーヌの娘、マリー・ブッシュと結婚するのですが、彼女は広大なブドウ畑を相続します。畑にはムルソー村のジュヌヴリエールやグット・ドール、ポリュゾ、それにヴォルネイ村のサントノ・デュ・ミリューやシャンパンなどの銘醸畑が含まれていました。

ジュール・ラフォンは妻の相続したブドウ畑だけで満足せず、自らもブドウ畑を買い進めます。1918年11月に行われた競売には、約1ヘクタールのル・モンラッシェ南東端の区画が売りに出されたのですが、紆余曲折の末、ジュール・ラフォンとアウグスト・フルーロ、レオン・ロワゾの3名で3分割して購入することになりました。このときにロワゾが購入した区画を現在所有しているのはDRCで、フルーロの区画の一部を1991年に購入したのはドメーヌ・ルフレーヴです。

ドメーヌ名が「コント・ラフォン」(「コント」は通常「伯爵」の意)であるため、フランス革命以前に貴族であった家系が運営するものと勘違いされることが多いのですが、「ドメーヌ・デ・コント・ラフォン」の「コント」はカトリック教会から授かったものです。フランスで政教分離法が成立した1905年、敬虔なカトリック教徒であったジュール・ラフォンは聖職者に資産調査を行うことを畏れ多いと感じ、国税検査官の職を辞しました。カトリック教会はこれに謝意を示し、ジュール・ラフォンに「コント」というクリスチャン・ネームを授けています。

1940年に亡くなったジュール・ラフォンには、ピエールとアンリというふたりの息子がいました。父に続いて1944年にピエールが亡くなると、ドメーヌをフルタイムで管理するひとがいなくなったため、ブドウ畑は折半耕作契約で小作人に貸し出されました。折半耕作(メタヤージュ)とはブルゴーニュ固有のブドウ畑の借地契約で、小作人は通常、収穫の半分を地代として支払います。契約期間は一般に9年で、双方に問題がなければ自動更新されます。2010年時点で、メタヤージュが行われているフランスの農地は1%未満でしかなく、借地料を現金で支払う賃借契約(フェルマージュ)が3分の2を占めます。

ジュール・ラフォンの二人の息子のうち、生き残ったアンリは放蕩家でした。彼は労働を倦み、相続した資産を食いつぶしながら、贅沢な暮らしを続けました。ジュール・ラフォンが収集した高額な絵画や骨董品、家や土地を売り、生活費としていたのですが、ブドウ畑の折半耕作人から収められる収穫の半分にあたるブドウも、自分で醸造することを厭い、売却しました。

1955年になり、アンリは母親であるジュール・ラフォン未亡人の同意を得て、ドメーヌの売却を決めました。しかし、これに反対したのがパリでエンジニアをしていた、ピエールの息子のルネでした。1956年になってルネはドメーヌの管理人となり、名称を「ドメーヌ・デ・コント・ラフォン」とします。1961年以降は、折半耕作者からのブドウを用いて醸造するワインの全量を自社で瓶詰めします。1967年になってルネはパリからムルソーに戻り、フルタイムでドメーヌの経営に尽力します。これによりワインの質が向上するとともに、ドメーヌの経営が黒字化しました。

<クロ・ド・ラ・バールの畑からマリー=テレーズ・ラフォンの住むシャトーを望む>

<ピエール・ラフォン>

ドミニク・ラフォン

1957年、ルネ・ラフォンはブレス出身のマリー=テレーズと結婚し、翌1958年に長男のドミニクが誕生します。ドミニク・ラフォンはドメーヌ・ルフレーヴのアンヌ=クロード・ルフレーヴと並び、1990年代以降のブルゴーニュ白の品質を語るうえで、もっとも重要な人物です。1978年、ドミニクはボーヌ醸造学校に入学し、ドメーヌ・デ・コント・ラフォンでのワイン醸造にも関与するようになります。醸造学校でのブドウ栽培やワイン醸造のコースを修了した後、1982年から1986年にかけて、ボーヌ市の北西15kmにあるブイアンに事務所を構える、アメリカ人ブローカーのベッキー・ワッサーマンのところで働きました。ドミニク・ラフォンは当時を振り返り、「ブルゴーニュの他の生産者を訪問してワインを試飲し、最良の生産者がどのようにワインをつくっているかを学べたのは貴重な体験だった。また、米国などの主要な輸出市場を見て歩き、高級ワインがどのように売り買いされているかを学ぶことができた」としています。ドミニクはベッキー・ワッサーマンの下で働いた経験から、この世代のブルゴーニュの生産者としてはもっとも英語が堪能です。彼はブローカーとして働く一方、収穫期には休暇を取って実家のドメーヌのワイン醸造に携わり、徐々にドメーヌ・デ・コント・ラフォンの経営を引き継ぐようになりました。父親のルネが醸造にかかわった最後のヴィンテージは1982年です。

ドミニクがドメーヌを取り仕切るようになってから、彼は小作人たちに、今後は折半耕作契約を更新しない旨を通知しました。これにより1987年以降、折半耕作の契約が徐々に終了を迎えるようになり、ドミニクはセラーでのワイン醸造だけでなく、返還された自社畑でのブドウ栽培にも関わるようになります。ドメーヌ・デ・コント・ラフォンの所有畑を折半耕作していた主要な小作農は、ドメーヌ・ルフレーヴの醸造長でもあったピエール・モレが代表するムルソー村のモレ家と、ヴォルネイ村のブレ家でした。白ワインの畑のほとんどを折半耕作していたピエール・モレは畑を良好な状態に管理しており、折半耕作契約が終了した直後から、高品質のワインを醸造することができました。すべての自社畑の折半耕作契約が終了したのは1993年で、ワイン生産量は倍増しました。

モンラッシェの畑を例にとると、ピエール・モレとの折半耕作契約は1991年ヴィンテージまで続きました。モレは収穫したシャルドネをドメーヌ・デ・コント・ラフォンに運び込み、搾汁した果汁の半分をピエール・モレが自分のセラーに持ち帰って醸造し、ピエール・モレのラベルで販売しました。残った半分はドミニク・ラフォンがそのままドメーヌ・デ・コント・ラフォンで醸造し、ドメーヌ・デ・コント・ラフォンのラベルで販売しています。1992年ヴィンテージ以降、モンラッシェのブドウ全量が、ドメーヌ・デ・コント・ラフォンで醸造され、コント・ラフォンのラベルで販売されています。

ブドウ畑

ジュール・ラフォンはクオリティにこだわるひとであったため、妻のマリー・ブッシュが相続した畑のなかでも、出来上がるワインの質が劣る区画は売却し、代わりに良好な区画を買い増ししました。このため、現在ドメーヌ・デ・コント・ラフォンが所有する畑は、同じクリマのなかでも最良の区画になっています。

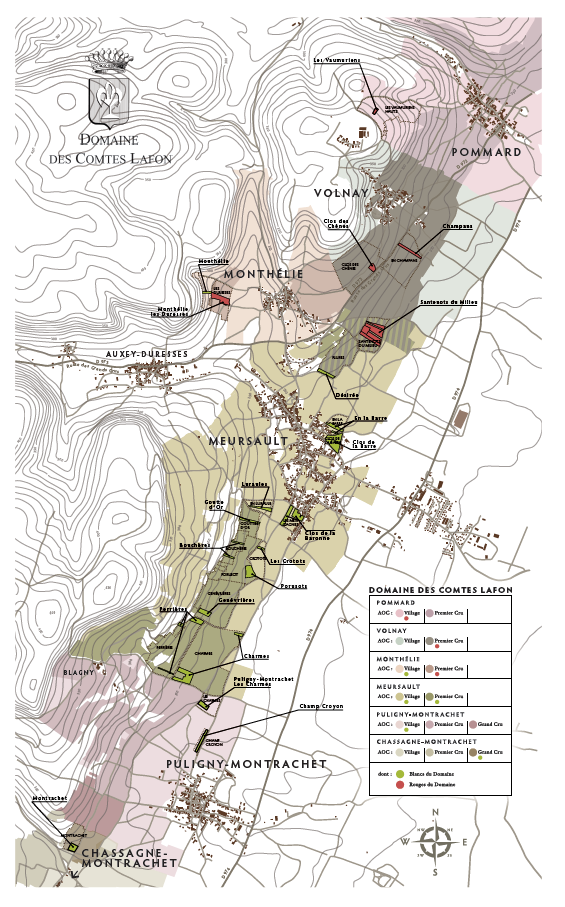

別掲の地図が示す通り、現在のドメーヌ・デ・コント・ラフォンは17ヘクタール(ha)のブドウ畑を耕作しています。個人的によく購入しているのは、ムルソーの一級畑であるペリエールとジュヌヴリエール、シャルムで、さらに村名のクロ・ド・ラ・バールとヴォルネイ・サントノ・デュ・ミリューも出色の出来です。

1993年にすべての折半耕作契約が終了した後、1995年になってピュリニー・モンラッシェ村のシャンガンの区画を購入した投資家からオファーがあり、畑を借りてワインを醸造することになりました。このシャンガンの区画は2007年ヴィンテージまでドメーヌ・デ・コント・ラフォンの名義で醸造し、2008年からはドミニクが自分で立ち上げたネゴシアン ‘DOMINIQUE LAFON’で耕作と醸造を行っています。

2010年には、業績が低迷していたラブレ・ロワ社が、傘下にあるムルソー村のドメーヌ・ルネ・マニュエルを売却することとなり、ドミニク・ラフォンはアメリカ人投資家の力を借りて、ドメーヌ・ルーロのジャン=マルク・ルーロと共同で買収することに成功しました。この取引により、ドメーヌ・デ・コント・ラフォンはドメーヌ・ルネ・マニュエルが所有していたムルソー村の一級畑であるポリュゾとブシェールを借り受けることが可能になりました。また、ドメーヌ・ルネ・マニュエルに隣接する2.7haのクロ・ド・ラ・バロンヌは、ドメーヌ・デ・コント・ラフォンとドメーヌ・ルーロが二分割し、ドメーヌ・ルネ・マニュエルのセラーはネゴシアン‘DOMINIQUE LAFON’が使用することになりました。

ドメーヌ・デ・コント・ラフォンの拡大はコート・ドールに留まりませんでした。1999年にはマコネー南部のミリー・ラマルティーヌに別会社のレ・ゼリティエール・デュ・コント・ラフォン(「レ・ゼリティエール」は「後継者」の意味)を設立し、7haのブドウ畑を購入しました。2003年にはマコネー北部のウシジィおよびシャルドネ村に7haを追加しました。マコンでのワイン生産が順調に推移したため、2009年には中北部のヴィレ・クレッセにも7haのブドウ畑を賃借し、マコネーで合計21haを耕作しています。マコネーのワインはすべて、ミリー・ラマルティーヌのレ・ゼリティエール・デュ・コント・ラフォンで醸造されています。

ドミニク・ラフォンは畑とワイナリーで様々な改革を行ったのですが、その最大のものはバイオダイナミクス農法への転換でした。バイオダイナミクスは、オーストリアの社会哲学者であるルドルフ・シュタイナー(1861~1925)の影響を強く受けた、極度に観念的で精神的な農法で、有機農法と同様に土壌の健康やバランスを強調する一方、惑星や宇宙の影響を尊重し、月の満ち欠けや星座、天体の動きに合わせて、ブドウ畑での植樹や剪定、収穫時期を決定します。ブルゴーニュではすでにドメーヌ・ルロワのラルー・ビーズ=ルロワやドメーヌ・ルフレーヴのアンヌ=クロード・ルフレーヴが実践していました。ドミニクは1995年に一部の畑で試験的に開始し、良好な結果を得られたため1998年ヴィンテージからすべての畑でこの農法を採用しました。

<結実したクロ・ド・ラ・バールのシャルドネ(2025年6月18日)>

<クロ・ド・ラ・バールに隣接するワイナリー>

<赤ワイン用発酵タンク>

<搾汁後にシャルドネの果汁をデブルバージュするタンク>

ワイン醸造

ドメーヌ・デ・コント・ラフォンでは、ブドウが十分に熟すのを待ってから、すべて手摘みしています。ブドウは熟度を上げると酸度が下がるので、豊かな酸を保持するために果房の収量制限が重要で、コント・ラフォンではピノ・ノワールの場合は1本のブドウ樹から5房まで、シャルドネの場合は8房が上限と考えています。平年はこれで、1ヘクタールあたりの収量が40ヘクトリットルになります。

収穫したシャルドネは畑とワイナリーで二度選果し、不要な枝葉や未成熟果、腐敗果を除いてから、空気圧式プレスで低圧で3時間ほどかけて全房搾汁します。その後、マストを12℃程度の低温に保ち、24時間かけて固形物を沈殿させるデブルバージュを行います。クロ・ド・ラ・バールを含む村名ワインは一年空き樽で、プルミエ・クリュは20~60%新樽、モンラッシェは100%新樽でアルコール発酵を実施するのですが、樽にはヴォージュとアリエ産のフレンチ・オークが用いられています。培養酵母は使わず、低温のセラーに由来する、3カ月に及ぶような長いアルコール発酵が22~24℃で行われています。アルコール発酵終了からマロラクティック発酵開始まで2~3回バトナージュ(樽底に溜まったオリの攪拌)を行うのですが、マロラクティック・バクテリアを植菌しないため、マロラクティック発酵は例年1~2月に自然に始まり、5~6月まで終了しません。樽熟成期間は18ヶ月程度と長くなっています。

ドメーヌ・デ・コント・ラフォンと並び、やはりムルソーを代表する生産者であるドメーヌ・コシュ=デュリと比較試飲すると、コント・ラフォンの白ワインがクリーンな果実香とボリュームのある味わいを呈するのに対して、コシュ=デュリの方はメイラード反応に由来するトースティな香りが強く感じられます。この違いが生まれているのは、コント・ラフォンでは空気圧式プレスによる低圧での搾汁と長時間のデブルバージュによって果汁が澄んでいるのに対し、コシュ=デュリが旧式の水平式プレスを用いていることにより、マストの濁度が高いことが一因だと思います。また、コント・ラフォンにおいては、アルコール発酵終了からマロラクティック発酵開始までバトナージュを2~3回のみ実施するのに対し、コシュ=デュリでは毎週のように頻繁に行うため、オリに含まれるアミノ酸がワインに溶出し、結果としてメイラード反応を促進しているのだと思います。

ドミニクがドメーヌを引き継いでから、白ワインはすぐに高い評価を得るようになったのですが、赤ワインはそうではありませんでした。その最大の理由は、白ワインの畑の折半耕作者であったピエール・モレが適切に畑を管理していた一方、赤ワインの畑の小作人はそうではなかったからです。ドミニクは徐々に畑の改革に乗り出した一方、醸造段階では劇的に変更を行いました。まず彼が取り組んだのは、古い破砕・除梗機を新しいものに買い替えることでした。古い破砕・除梗機はピノ・ノワールを乱暴に潰しすぎ、えぐみのあるタンニンを抽出していました。最新式の除梗機に代えることで、果粒を極力潰さずに低温浸漬することが可能になり、ワインのタンニンは洗練されたものになりました。

収穫したピノ・ノワールは選果ののち、すべて除梗し、冷蔵セラーで4~5日間、低温マセレーションを実施します。ドライアイスを使わないのは、ドライアイスに触れた部分の果実が凍り付いて火傷をしたような状態になり、ワインの味わいに悪い影響を与えてしまうからです。その後、培養酵母は加えずに32℃程度までの高めの温度で3週間程度アルコール発酵を行い、色素とタンニンを抽出します。

<バレル・セラー>

父のルネの時代は、果帽をマスト中に沈めるために、タンクの上に簀の子を敷いてルモンタージュ(ポンピング・オーバー)をしていたのですが、ドミニクの代になってからは当初、より強い抽出の可能なピジャージュ(パンチング・ダウン)を行うようになりました。近年では地球温暖化により、理想的に熟したピノ・ノワールが収穫可能になってきたため、ピジャージュの回数を減らしてルモンタージュも併用し、凝縮している一方でフィネスを失わない、洗練された赤ワインを目指しています。

アルコール発酵終了後に3分の1程度を新樽のフレンチ・オーク樽に移し、樽内でマロラクティック発酵を行って、16~20ヶ月間熟成します。コント・ラフォンで醸造される赤ワインは、100%除梗された完熟果と、アルコール発酵前の低温マセレーションに由来するピュアな味わいで、個人的にはドメーヌ・エマニュエル・ルジェやルイ・ジャド、ドメーヌ・フーリエに並び、アンリ・ジャイエの後継者だと考えています。

<ヴォルネイからモンラッシェまで、全種類の試飲(2023年ヴィンテージ)>

ドミニク・ラフォンは2021年12月に引退しましたが、彼のもとで共に働いた娘のリアと甥のピエール・ラフォンが彼の仕事を継承しており、ドメーヌ・デ・コント・ラフォンは今後もブルゴーニュを代表するドメーヌのひとつとして輝き続けると思います。

———————————