前回は世界的なクラフトウイスキーブームと、日本のウイスキー市場の推移について紹介した。日本のクラフト蒸留所については、2008年に蒸留開始となったベンチャーウイスキーの秩父蒸溜所が、その嚆矢となったと書いたが、これは日本のウイスキー市場がどん底の中での船出だった。いわば大逆風時代にスタートした蒸留所だったが、驚くべきことにこの年を境に日本のウイスキー出荷量は上昇に転じ、逆風が順風ということになった。当初は誰もが新規蒸留所の船出に懐疑的だったが、この秩父蒸溜所の創業を機に、日本だけでなく、世界のあちこちでウイスキー事業に新たに参入する者が続出した。

これはクラフトではないが、お隣の台湾にカバラン蒸留所が誕生し、蒸留を開始したのが2006年3月で、初のシングルモルトがリリースされたのが、2008年12月のことだった。当初カバラン蒸留所はポットスチル4基を擁する中規模な蒸留所にすぎなかったが、世界的なウイスキーブームもあり、すぐにスチルを増設。3年後には10基となり、現在は第2蒸留所も竣工し、その数は倍の20基となっている。年間の生産量も100%アルコール換算で900万リットルと、アジア最大級。スチル20基もアジア最多で(サントリーの山崎と白州がともに16基)、しかもすべてをシングルモルトで出荷するという、世界でも稀有な蒸留所となっている。

イギリスやヨーロッパ各地に、新しい蒸留所(大部分はクラフト)がオープンしはじめたのは2012~13年頃からだった。スコッチの本場スコットランドで、最初のクラフト蒸留所がオープンしたのが2013年のこと。それまでスコットランドでは2000リットル以下のスチルを認めてこなかったが、この年初めてそれ以下の小さなスチルも認められることになった。もともと2000リットル以下を認めてこなかったのは、200年近く続いた“密造酒対策”が理由だとされてきた。しかし、それはもはや時代遅れ。お隣のアイルランドで、いくつかの新しい蒸留所が誕生し、それまで1軒もなかったイングランドにもクラフト蒸留所が誕生するにおよんで、腰の重いスコットランド政府も、それまでの慣習を見直したというわけだ。今ではスコットランド全土で新しく50近い蒸留所が、同じくアイルランドでも50を超える蒸留所が誕生し、イングランドでも、その数は30近くに達している。

日本でベンチャーウイスキーの秩父蒸溜所に続いたのが、通称『2016年組』と呼ばれる2016年に蒸留開始となったクラフト蒸留所たちだった。それ以前の2011年2月に、本坊酒造のマルス信州蒸溜所(現マルス駒ヶ岳蒸溜所)が19年ぶりに再稼働したが、これは新しい蒸留所ではない。2016年組の蒸留所は北海道の厚岸蒸溜所と福島県の安積蒸溜所、そして静岡県のガイアフロー静岡蒸溜所、さらに滋賀県の長濱蒸溜所と、本坊酒造のマルス津貫蒸溜所の5ヵ所である。

異業種参入をはたした蒸留所と老舗の酒造が造るウイスキー

北海道東部の厚岸町にオープンした厚岸蒸溜所は、食品原材料を輸入する東京の堅展実業が創業した蒸留所で、その設備・設計は本場スコットランドのフォーサイス社に一任した。いわば異業種からの参入で、それゆえフォーサイス社に試験蒸留や、その他の指導も仰いでいた。仕込みサイズは麦芽1トンで、これはクラフトのもっとも一般的なサイズである。造るのはモルトウイスキーのみで、それも創業者の樋田恵一氏が「アイラモルトのようなウイスキーが造りたい」ということで、スコットランドから輸入したピート麦芽をメインにしたウイスキー造りだった。日本の四季を表現した「二十四節気シリーズ」は有名で、すでに国内だけでなく、海外でも多くのファンがいる。

※蒸留棟はガラス張りで、外階段のバルコニーのところから見学することができる(厚岸蒸溜所)

※古い清酒蔵を改造した安積蒸溜所。木造で天井の梁が見える。手前が初留釜で、奥が再留釜。

福島県郡山市の安積蒸溜所は江戸時代に創業した地元の笹の川酒造が、創業250周年を機に新たに稼働させた蒸留所で、もともと笹の川は1980年代の“地ウイスキーブーム”の頃に、一升瓶に詰めたチェリーウイスキーで人気を博していた。1990年代のウイスキー不況でウイスキーの製造を止めていたが、2016年に本格的に参入。そのきっかけの1つとなったのが、秩父蒸溜所の前身となった埼玉県の羽生蒸溜所が経営難で閉鎖される時、その原酒を笹の川が預かったという経緯がある。ウイスキー業界ではよく知られた話だが、行き場がなくなり廃棄処分となるはずだった羽生の原酒を預かり、これが後のベンチャーウイスキーの“カードシリーズ”全54種となった。今日のクラフトブームを陰で支えたのが、笹の川酒造とその社長の山口哲蔵氏だったのだ。

それもあって、蒸留設備などは秩父の肥土伊知郎氏の知見やアドバイスが活かされている。ワンバッチの仕込みが麦芽400㎏というのも、秩父(秩父第1蒸溜所)と同じサイズである。ただしマッシュタン、ポットスチルは秩父と違って日本の三宅製作所の物を使っている。これは社長の山口氏の強いこだわりだったという。

※地元の木材を使ったモダンなデザイン。静岡在住のアメリカ人設計士がデザインしたという(ガイアフロー静岡蒸溜所)

静岡のガイアフロー静岡も厚岸同様、異業種からの参入で(社長の中村大航氏は精密部品メーカーの2代目)、ウイスキーを実際に製造する前に、ウイスキーの輸入代理店業からスタートし、その間に多くの知見や知人を得たという。JRの静岡駅から車で40分ほどの“奥シズ”に築かれた蒸留所は地元の木材を使ったモダンな建物で、ウイスキー造りも旧メルシャン・軽井沢蒸溜所のモルトミル(粉砕機)やスチルを利用するなど、温故知新に満ちあふれている。旧軽井沢蒸溜所のスチルとは別に、薪直火焚き蒸留器をスコットランドのフォーサイス社に発注するなど、その造りは創業当時から内外で注目されていた。

ここもワンバッチの仕込みは麦芽1トンで、地元静岡産の大麦や、同じく地元の杉材を使った発酵槽など、静岡のテロワールを追求したウイスキー造りを行っている。さらにサステナブルにも留意した蒸留所で、ボトルも再生ガラス、そして極力軽くするなど、運送時の負担を軽減する工夫をしている。

※AZAI は浅井長政のことで、この地がかつて浅井家が支配していた土地だったからだという(長濱蒸溜所)。

※本坊マルス津貫蒸溜所。かつての連続式蒸留機の建物で、現在はミニ博物館となっている。

日本蒸留所年鑑 JAPANESE WHISKY YEAR BOOK 2025(ウイスキー文化研究所)

※山形県北部の庄内平野の中にある遊佐蒸溜所。背後に鳥海山がそびえ、仕込水はその伏流水を使う。

長濱は琵琶湖北東部の長浜市に2016年にオープンした蒸留所で、親会社のリカーマウンテンがもともと長浜で「長濱浪漫ビール」というクラフトビールを造っていたこともあり、そのビール工房の中にウイスキーの蒸留機器を入れて蒸留をスタートした。したがって糖化、発酵まではビール設備と兼用である。ワンバッチの仕込みサイズは425㎏と小さく、“一醸一樽”をスローガンに、手造り少量生産を行っている。スチルはポルトガルのホヤ社製の物で、独特なヒョウタン型をしているのが、その特徴。当初は初留1基、再留1基の2基しかなかったが、現在はもう1基追加し、3基体制となっている。ここがユニークなのは、一醸一樽やそのスチルもそうだが、ウイスキーの熟成場所に、廃校となった小学校や、旧国道のトンネル、そして琵琶湖に浮かぶ竹生島などを選んでいること。特に小学校の熟成庫と竹生島の熟成庫がユニークで、ミュージシャンとコラボしたボトルなどもリリースし、多くのファンがいる。

日本の蒸留所を網羅したイヤーブックの刊行

2016年組の最後が鹿児島県の加世田にオープンした本坊酒造のマルス津貫蒸溜所だ。津貫は地名で、薩摩半島の南端にある盆地だ。かつての“日本三津”の1つ、坊の津に貫ける道ということで津貫という地名になったのだとか。坊の津はかつて中国の高僧、鑑真和尚が日本に戒律を伝えるため来日した場所で、大陸からの船の玄関口として栄えたところだという。

マルス津貫のワンバッチの仕込みは麦芽1トン(現在は1.1トンに増量)で、モルトミル以外はマッシュタンから発酵槽、ポットスチルまで日本の三宅製作所が手掛けている。長野県の宮田村にあるマルス駒ヶ岳蒸溜所が、ライトタイプのウイスキーだとすると、南国津貫の蒸留所は、しっかりとした骨格があり、リッチでフルーティな酒質が特徴となっている。

※三宅製作所が手掛けた小正嘉之助蒸溜所のポットスチル。サイズや形状、ラインアームの角度などがそれぞれ異なっている。冷却は室内ワームタブを採用。

この5つの『2016年組』に続いたのが、山形県の遊佐蒸溜所や富山県の三郎丸蒸留所、そして広島の桜尾蒸留所(現:サクラオブルワリーアンドディスティラリー)や、鹿児島の嘉之助蒸溜所(現:小正嘉之助蒸溜所)などだ。これらは2017年から18年にかけての創業で、日本酒や焼酎を造ってきた老舗の酒造所ばかりで、それが本格的にウイスキー産業に進出したかたちだ。直後に日本も世界もコロナ禍に見舞われたが、逆にコロナ期間中の2020年から23年にかけ多くのクラフト蒸留所が日本全国に誕生している。

私たちウイスキー文化研究所は、急速に増え続ける日本の蒸留所のデータをまとめるため、2022年からそれらを一冊にまとめた『日本蒸留所年鑑』、ジャパニーズウイスキーイヤーブックの製作に取り掛かり、その年の暮れに『JAPANESE WHISKY YEARBOOK 2023』を出版した。その時に取り上げたのは、計画段階も含めて76蒸留所だったが、それが1年後の2024年版では114ヵ所となり、最新の2025年版では、その数が124蒸留所となっている。現在、操業が確認されている蒸留所はさらに増えて、ついに100ヵ所を超えるに至っている。

それに伴ってジャパニーズウイスキーの輸出金額も2022年には過去最高の561億円となったが、輸出国第1位だった中国が、日本の汚染水(処理水)の問題や、国内経済そのものの不調が原因となり、その金額を急激に落とし、2023年に501億円。そして2024年は427億円と、わずか2年で124億円のマイナスになるなど、予断を許さない状況となっている。中国に代わって日本産ウイスキーの輸入第1位となったのがアメリカで、次いで中国、オランダ、シンガポール、フランスという順になっている。その間、清酒はウイスキーに次いで第2位をキープしてきたが、このままウイスキーの輸出低迷が続くと、再び清酒が日本産酒類のトップの座に返り咲くかもしれない。焼酎は、ここ20年以上輸出金額は10~20億円くらいに留まっていて、同じ蒸留酒であるウイスキーの30分の1くらいの数字となっている。そうした焼酎・泡盛の低迷、そして日本酒離れが加速していることも、多くの焼酎メーカーや日本酒メーカーがウイスキーに参入することの理由となっているのだ。

世界初の鋳物のスチルとディアジオが注目した蒸留所

2016年組に続いてウイスキー生産に乗り出したこれらの蒸留所もユニークなものが多い。遊佐は厚岸同様、すべてをフォーサイス社に一任した、ある意味王道を往く蒸留所で、それとは好対照をなすのが、鹿児島の小正嘉之助蒸溜所だ。遊佐はもともと山形県酒田の酒造9社が共同出資してできた金龍という甲類焼酎メーカーが親会社だが、嘉之助はメローコヅルという樽熟成焼酎で有名な小正醸造が創業した会社である。製造設備全般は三宅製作所に委託したが、創業者の小正芳嗣氏のこだわりが随所に詰まっている。

クラフトとしては珍しい3基のスチルを導入したのも、そのひとつで、これで様々なタイプの原酒の造り分けを可能にした。さらにメローコヅルで培ったオーク樽熟成の伝統や知見を活かした、独自の造りを追求している。創業から4年後の2021年には、世界最大のスピリッツメーカーにして、スコッチ最大の会社であるディアジオ社との資本提携が発表され、日本のみならず、世界中を驚かせた。現在は嘉之助蒸溜所でモルトウイスキーを造り、もともと焼酎蔵だった日置醸造蔵でグレーンウイスキーを造り、自社原酒のみを使ったブレンデッドウイスキー(ダブルディスティラリー)もリリースしている。

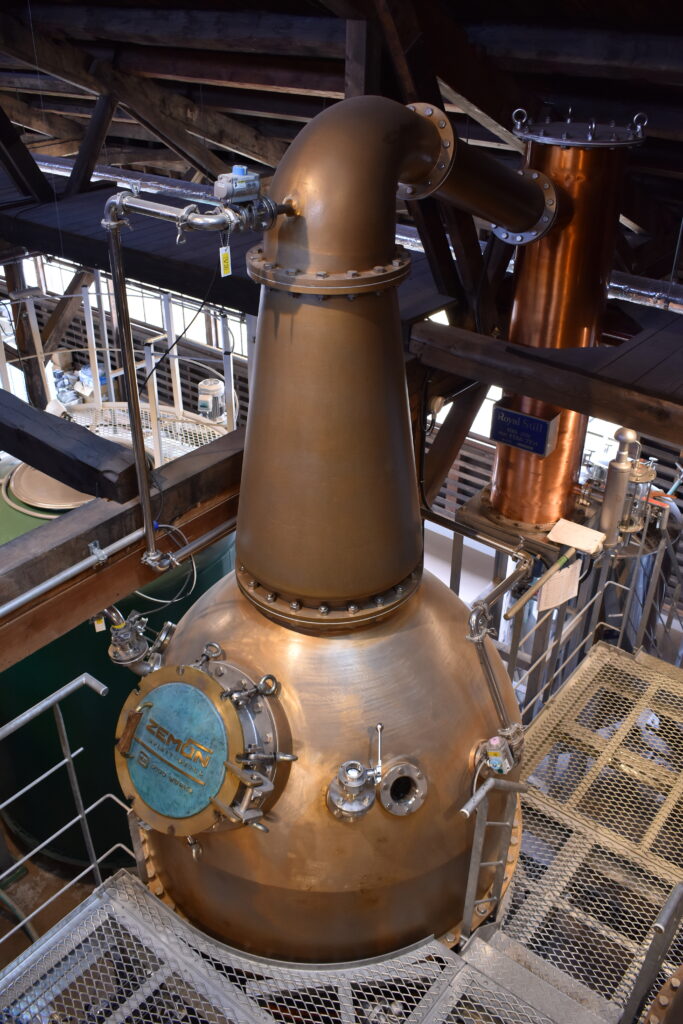

※鋳物でつくられた三郎丸のポットスチルZEMON。これは再留釜だが、初留釜とサイズ・形は同じ。1つの型からつくられているからだ。

※ドイツ・ホルスタイン社のハイブリッドスチル。当初は手前の1基だったが、すぐに奥の1 基を追加した(桜尾蒸留所)

富山県の三郎丸蒸留所は1862年に創業した日本酒の若鶴酒造が、ウイスキー事業に参入したもので、本格的に造り始めたのは2017年から。当初はステンレス製の焼酎蒸留器に改良を加えて蒸留していたが、2019年に導入したのが、鋳物で作った世界初のポットスチルだった。三郎丸がある砺波市の隣が高岡市で、高岡は昔から知られた鋳物の里。高さ5メートルを超える梵鐘や、大きな仏像などを作る鋳物工場が多く集中し、日本一の鋳物の町となっている。そこにある老子製作所と組んで開発したのが、世界初の鋳造製のスチル。老子製作所の屋号をとって、「ZEMON」と名付けられたこのスチルは、数々の賞にも輝き、さらに内外で特許も認められている。それまでの銅製スチルと違って、砂で作った型に銅合金を流し込む鋳物のスチルは再現性も高く、表面に目に見えない凹凸があることから、銅との接触効果も高いとされている。すでに、このZEMONで蒸留した三郎丸のシングルモルトもリリースされているのだ。

広島の桜尾蒸留所は中国地方を代表する老舗の中国醸造がオープンした蒸留所で、当初はドイツ、ホルスタイン社製のハイブリッドスチル1基でジンとウイスキーを造っていたが、すぐにもう1基を増設し、さらにモルトウイスキーだけでなく、グレーンウイスキーの製造にも乗り出している。ここがユニークなのは瀬戸内海に面した(対岸には世界遺産の宮島、厳島神社が見えている)蒸留所内のウエアハウスと、旧国鉄の廃トンネル、戸河内トンネル内で熟成させた、まったく環境の異なる2種類のウイスキーを造っていることだ。すでにシングルモルトがリリースされているし、モルトとグレーンをブレンドしたシングルブレンデッド・ジャパニーズウイスキーもリリースしている。

以上、ベンチャーウイスキー社の秩父蒸溜所の創業と、その後のクラフトブーム、2016年組といわれる5つの蒸留所、さらにその後に続いたユニークな蒸留所を紹介してきた。まだまだ日本にはユニークな蒸留所が多く存在するし、これからも増え続けていくだろう。次回は日本以上に、そのペースが加速し、世界に注目されている中国のウイスキー蒸留所と、タイのプラカーン蒸留所についても触れてみたいと思っている。