ピュリニー・モンラッシェ村のドメーヌ・ルフレーヴは、世界最良の白ワイン生産者のひとつであるだけでなく、バイオダイナミック農法を実践する世界中のブドウ栽培者の精神的支柱でもあります。

歴史

ドメーヌ・ルフレーヴは1717年、クロード・ルフレーヴが未亡人であったニコル・ヴァレと結婚し、現在のドメーヌの本社屋に住み始めたことに始まります。孫で同名のクロードは1835年に亡くなったのですが、所有していたバタール・モンラッシェを含む5ヘクタール(ha)のブドウ畑は、ナポレオン法典の規定する均等相続制によって5人の子供たちに分割されました。この5名のうち、相続したブドウ畑を遺産として子供に残したのは、第4世代でやはり同名のクロードだけでした。1ha程度の広さの畑では生活が成り立たないため、細分化された畑の相続者の多くは売却を選びました。

現在のドメーヌ・ルフレーヴの礎を築いたのは、4代目クロードの孫のジョゼフ・ルフレーヴ(1870-1953)です。彼はパリのエコール・ポリテクニーク(理工科学校)を卒業し、フランス海軍の技官として、同国初の潜水艦建造に携わりました。ジョゼフは1898年、ドーフィネ地方出身のカミーユ・ベアトリクス・ド・ヴィラールとの結婚を機に海軍省を辞め、彼女の故郷であるサン・テティエンヌで金属加工工場を経営する傍ら、ルフレーヴ家に残されていたピュリニー・モンラッシェ村のブドウ畑の管理もするようになりました。当時のピュリニー村のブドウ畑はフィロキセラ禍によって荒廃しており、不況のため必要な植え替えも行われず、収穫したブドウは地元のネゴシアンに売却していました。

これを好機と捉えたジョゼフは、ブドウ畑の買収と植え替えを進め、1925年までにシュヴァリエやバタール、ビアンヴニュやピュセル、クラヴォワヨンなど、20ヘクタールに及ぶ最良の畑を取得しました。不在地主であったジョゼフは必要から、地元に住む友人のフランソワ・ヴィロをドメーヌの管理人として雇い入れます。彼らは区画ごとの土壌や水はけに合わせて、ブドウ樹の台木を選択しました。さらに、少しずつではあるものの、個人客にドメーヌ・ルフレーヴのラベルでワインを販売するようになりました。ジョゼフが金属加工工場を辞めてピュリニー村に戻り、ドメーヌの経営を本業としたのは1926年のことです。

ジョゼフには二人の娘と二人の息子がいたのですが、1953年にジョゼフが亡くなると、子供たちは均等相続によってブドウ畑が分割されることを避けるため、ドメーヌを株式会社化しました。保険会社で保険引受人をしていた長男のジョ=レジはドメーヌの管理や財務を担い、技師として働いていた次男のヴァンサンはブドウ畑やワイン醸造を担当しました。フランソワ・ヴィロの息子のジャン・ヴィロが醸造長として、ドメーヌ経営に不慣れなジョ=レジとヴァンサンを助けたのですが、1989年にヴィロが引退すると、後任として雇われたのがピエール・モレでした。ムルソー村のモレはドメーヌ・デ・コント・ラフォンの折半耕作人で、彼の醸造するワインはすでに高い評価を受けていたのですが、コント・ラフォンに戻ったドミニク・ラフォンが折半耕作契約を更新しなくなったため、新しい収入源を探していました。

アンヌ=クロード・ルフレーヴ

1990年、ヴァンサン・ルフレーヴの引退に伴い、ヴァンサンの娘であるアンヌ=クロードがドメーヌの共同管理者となりました。もうひとりの共同管理者はジョ=レジの次男であるオリヴィエで、彼は父親の死去により1982年からその職にありました。

アンヌ=クロード・ルフレーヴは、ドメーヌ・デ・コント・ラフォンのドミニク・ラフォンと並び、1990年代以降のブルゴーニュ白の品質を語るうえで、もっとも重要な人物です。1980年代末、ブドウ畑からミミズや昆虫が消えつつあることに危惧を抱いていたアンヌ=クロードは、土壌研究者のクロード・ブルギニヨンの講義を聞いたのがきっかけで、バイオダイナミクスに傾倒します。バイオダイナミクスは、オーストリアの社会哲学者であるルドルフ・シュタイナー(1861~1925)の影響を強く受けた、極度に観念的で精神的な農法で、有機農法と同様に土壌の健康やバランスを強調する一方、惑星や宇宙の影響を尊重し、月の満ち欠けや星座、天体の動きに合わせて、ブドウ畑での植樹や剪定、収穫時期を決定します。自社畑のすべてをバイオダイナミック農法に転換したいアンヌ=クロードと、ビジネス拡大を志向するオリヴィエはしばしば対立したとされ、オリヴィエは1994年にドメーヌの共同管理者を辞し、自分の名前を冠したネゴシアン、オリヴィエ・ルフレーヴ・フレール社に注力します。単独のドメーヌ管理者となったアンヌ=クロードは自分の意志のままに突き進み、1997年にはすべての畑をバイオダイナミック農法に転換しました。1989年からドメーヌ・ルフレーヴにバイオダイナミクスを指導したのは、フランスにおけるバイオダイナミック農法のパイオニアであるフランソワ・ブーシェで、彼が亡くなる2005年まで続きました。

<シュヴァリエ・モンラッシェの最上部から、ピュリニーの村を望む>

<マロニエ広場の本社屋>

ブリス・ド・ラ・モランディエール

2015年にアンヌ=クロードが乳がんのために急逝すると、急遽、アンヌ=クロードの甥にあたるブリス・ド・ラ・モランディエールが後任として中国から呼び戻されました。ブリスはオリヴィエ・ルフレーヴの姉の息子で、国際的な油圧シリンダー製造会社の重役として上海で働いていました。ブリスが最初に携わったのは、醸造施設の刷新でした。それまで、収穫されたブドウはマロニエ広場の本社屋から徒歩5分のところにあるワイナリーで搾汁と発酵を行って、オークの小樽で1年近く熟成させた後、本社屋の半地下にあるステンレスタンクに移して、2度目の冬を過ごしていました。2012年に始まったワイナリーの拡張と改装のおかげで、ワイン醸造のすべてをレグリーズ通りの醸造施設で完了できるようになりました。ピュリニー・モンラッシェの村はボルドーのメドックと同様に地下水位が高いため、ワインの熟成を涼しい地下室で行うことができないのですが、断熱材を効果的に使うことにより、さほど空調に頼ることなく、理想的な環境を整えました。

ブリスはまた、ドメーヌで使用されるコルクを、天然コルクからDIAM(ディアム)に変更しました。DIAMは、TCA(トリクロロアニソール)などのコルク臭原因物質を、炭酸ガスを用いて取り除いた圧縮コルクで、酸素透過性もコントロールされているため、瓶詰めされたワインが均質に熟成するとされています。理論的には天然コルクよりも優れていると考えられているのですが、自然なものにこだわりを見せるアンヌ=クロードでは、この変更は難しかったと想像します。ブリスは新しいヴィンテージのワインに対してだけでなく、すでに瓶詰めされてセラーで保管されていたボトルにも、DIAMを用いてリコルクを実施しています。こうしたリコンディショニングが行われた1990年代以降のドメーヌ・ルフレーヴのボトルはロウ封が施され、日本にも輸入されています。先日、1993年ヴィンテージのバタール・モンラッシェを試飲する機会があったのですが、ドメーヌで保管されていたためか非常に若々しく健全で、素晴らしい味わいでした。

この記事の取材のために私がドメーヌ・ルフレーヴを訪問したのは、2025年6月でした。米国でイーロン・マスクが政府効率化省(DOGE)を率い、連邦政府機関のコストと人員の削減を過激に推し進めた直後で、マスクがCEOを務めるテスラ車の不買運動が世界的に起こっているときでした。ドメーヌ・ルフレーヴ本社屋でのインタビューの後、ブドウ畑やワイナリーの取材にはブリスの運転する小型のテスラで移動したのですが、私が「バイオダイナミクスを実践するドメーヌのCEOの車が電気自動車なのはよいですね」と話しかけると、ブリスは「我々はあらゆる点で環境に配慮しているのです」と返答し、「でも次は、もうちょっとまともな奴の電気自動車を買います」とウインクしました。

<ブリス・ド・ラ・モランディエールとピュセルの畑>

ブドウ畑

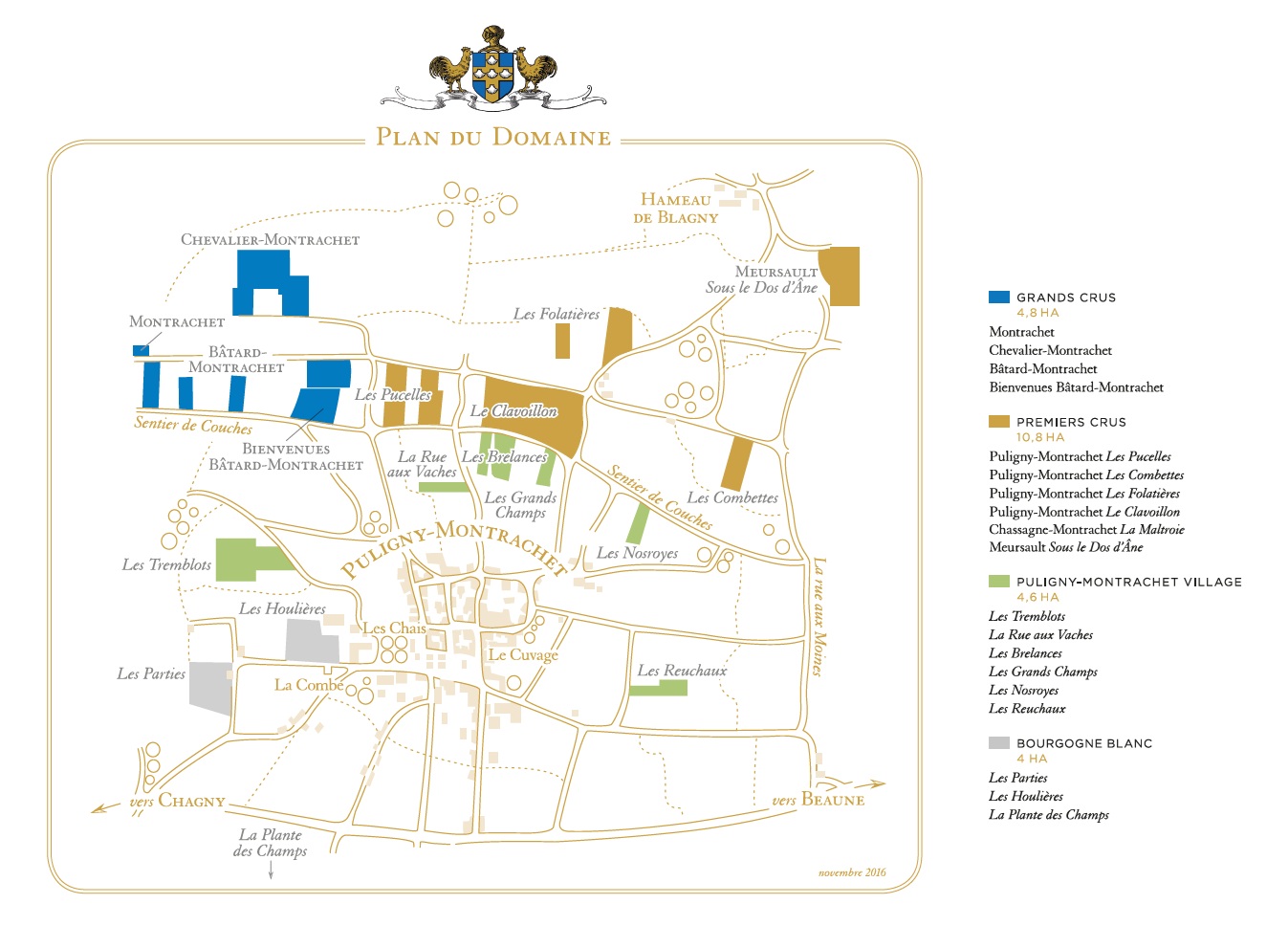

別掲の地図が示す通り、ドメーヌ・ルフレーヴは24.2ヘクタールものブドウ畑を所有し、その大半をグラン・クリュとプルミエ・クリュが占めています。特にシュヴァリエ・モンラッシェでは全7.95ha中の1.72ha (21.6%)、バタール・モンラッシェは全11.86ha中の1.8ha (15.1%)、ビアンヴニュ・バタール・モンラッシェ全3.68ha中の1.16ha (31.5%)、一級畑のクラヴォワヨンに至っては全5.59ha中の4.8ha (85.8%)と単独所有に近い状態となっています。一方、猫の額のような0.08haのモンラッシェは、1991年に苦労してやっと手に入れた区画で、特注の、やや大きめの小樽ひと樽でアルコール発酵と熟成が行われています。ルフレーヴは、特級畑モンラッシェに区画を所有した、ピュリニー村に所在する最初のドメーヌです。

ドメーヌ・ルフレーヴは、ピュリニーの北隣のブラニー村にも区画を所有し、ドメーヌで唯一の赤ワインを醸造していたのですが、1995年に一部をシャ ルドネに植え替え、2000年にムルソー・プルミエ・クリュ・スー・ル・ド・ダーヌとしてリリースしました。2002年の収穫後に残りの区画もシャルドネに植え替えたため、現在、ドメーヌのラインナップに赤ワインはありません。ちなみに、オリヴィエ・ルフレーヴは2009年以降、自分の持ち分のブドウ畑をドメーヌ・ルフレーヴからオリヴィエ・ルフレーヴ・フレール社に移したのですが、これにはスー・ル・ド・ダーヌの一部が含まれており、結果として現在、ドメーヌ・ルフレーヴとオリヴィエ・ルフレーヴ・フレールの両社がムルソー・スー・ル・ド・ダーヌを瓶詰めしています。この両者を比較試飲すると、両社のスタイルの違いが理解でき、ドメーヌ・ルフレーヴのものが硬質な味わいなのに対し、オリヴィエ・ルフレーヴ・フレールの方は果実味が前面に出たスタイルです。

ドメーヌ・ルフレーヴではブドウ栽培に関し、ブルゴーニュで伝統的な「タシュロン」(tâcherons)というというシステムを採用しています。これは「区画担当制」とでも呼ぶべきもので、ある区画は常に、ピュリニー村近郊に住む同一のスタッフが耕作に当たります。そのスタッフが引退するときには、その子供がその区画を引き継ぐことで、区画の土壌や水はけ、病害などの情報や、一本一本のブドウ樹の来歴が引き継がれていきます。ドメーヌ・ルフレーヴの畑のほとんどは1950年代から1980年代にかけて植樹されており、高樹齢のブドウ樹から高品質のシャルドネが収穫されています。

<レグリーズ通りのワイナリー>

ブランド拡張

2004年、ルフレーヴ家はブルゴーニュ南部のマコン・ヴェルゼに9.33haのブドウ畑を取得し、バイオダイナミック農法で耕作を開始しました。これは、ドメーヌ・デ・コント・ラフォンが1999年にマコネーのミリー・ラマルティーヌでワイン生産を開始したことに触発されたものです。両社とも、生産量をはるかに超える引き合いが世界中からあるものの、それぞれのムルソーやピュリニーでは供給量を劇的に増やすことが叶わないため、高品質のシャルドネがつくられ始めたマコネーに進出しました。

ルフレーヴのマコン・ヴェルゼは市場から非常に好意的に受け入れられ、2013年には畑をプイィ・フュイッセやサン・ヴェランにも拡大し、現在ではマコネーでの総栽培面積が25haを超えています。すべてのブドウは手摘みで収穫され、ヴェルゼ近郊のセラーで搾汁、固形物を沈殿させるデブルバージュを行った後、毎日ピュリニー・モンラッシェ村へ送られて、マロニエ広場の本社屋から通りを挟んだところに新築されたセラーで醸造が行われています。

ルフレーヴのマコネーのワインのラベル上の生産者名は、ピュリニー村の“Domaine Leflaive”とは異なり、“Domaines Leflaive”と複数形になっています。これは、現在のフランスのワイン法では、「ブドウ栽培者兼ワイン生産者」である“Domaine”が、50キロメートル以上離れた畑からブドウをワイナリーに直接運び込むことを禁じているためです。マコン・ヴェルゼのラベルに生産者名として表示されている“Domaines Leflaive”の発音は、ピュリニー村の「ドメーヌ・ルフレーヴ」と全く同じで、事実上同じ会社です。

2009年には、ネゴシアン部門であるルフレーヴ・エ・アソシエ(Leflaive & Associés)を開始し、有機農法を実践する栽培農家から購入したブドウで、オーセイ・デュレスやリュリー、シャルム・シャンベルタンなどが醸造されています。消費者として気をつけたいのは、ドメーヌ・ルフレーヴとルフレーヴ・エ・アソシエのラベルが酷似していることで、両ラベルで販売されているブルゴーニュ・ブランとピュリニー・モンラッシェ(村名)を購入する際には、ラベル下部の生産者名をよく確認する必要があります。私自身、ドメーヌ物と間違って、ルフレーヴ・エ・アソシエのブルゴーニュ・ブランを嬉々として購入したことがあります。このコラム執筆時点で楽天市場の価格を調べると、ドメーヌ物のブルゴーニュ・ブラン 2022年ヴィンテージが17,000円程度で見つかる一方、同ヴィンテージのネゴシアン物は14,000円ほどで販売されています。

エスプリ・ルフレーヴ(Esprit Leflaive)は2018年ヴィンテージから始まったネゴシアン・ブランドで、シャブリからマコネーに至る、ブルゴーニュ全域をカバーしています。有機やバイオダイナミック農法で栽培された高樹齢のシャルドネやピノ・ノワールから、1銘柄あたり300~5,000本程度の少量のワインが生産されており、コルトン・レ・グランド・ロリエールは樹齢65年のピノ・ノワールの区画から醸造された稀覯品です。

マコネーのワインと同様に、ルフレーヴ・エ・アソシエおよびエスプリ・ルフレーヴのワインは、レグリーズ通りにあるドメーヌ・ルフレーヴのワイナリーとは別の、新築されたセラーで醸造が行われています。将来的に、このふたつのネゴシアン・ブランドは統合されるのではないかと思います。

ワイン醸造

フランソワ・ヴィロが初代の醸造長として40年間勤めた後、彼の経験はすべて、息子のジャン・ヴィロに継承されました。1989年にこの重責を引き継いだのは、長らくドメーヌ・デ・コント・ラフォンの折半耕作人であり、すでに著名な醸造家であったピエール・モレで、教師からドメーヌの管理人に転身し、醸造経験のほとんどなかったアンヌ=クロードは、大いに助けられました。2008年、自身の名前を冠するドメーヌおよびネゴシアンに注力することとなったモレを継いだのはエリック・レミィで、さらに2017年にはドメーヌ・ド・ラ・ヴージュレの醸造長であったピエール・ヴァンサンが継承しています。そして2025年、ルイ・ジャドから移籍したアマンディーヌ・ブリランソーが、ドメーヌ・ルフレーヴで初となる女性の醸造長となりました。

レグリーズ通りのドメーヌ・ルフレーヴのセラーでは、収穫されたシャルドネは選果台で未成熟果や腐敗果、枝葉などが取り除かれた後、全房のまま空気圧式プレスでゆっくりと搾汁されます。果汁はステンレスタンクで24時間程度かけてデブルバージュが行われ、その後、培養酵母は加えずに、フレンチオークの小樽(228リットル)内で自然にアルコール発酵が始まるのを待ちます。地球温暖化の影響もあり、近年ではシャプタリザシオン(補糖)が行われることはほぼなくなりました。

<バレル・セラー>

<熟成用ステンレスタンク>

新樽比率はワインの質に合わせて変更し、ブルゴーニュ・ブランでは10%未満である一方、村名のピュリニー・モンラッシェでは15%程度、プルミエ・クリュで20%、グラン・クリュで25%程度と控えめになっています。ただし、ひと樽しかつくられないモンラッシェは例外で、通常310リットルの特注の新樽で醸造されています。樽はダミー社およびフランソワ・フレール社から購入されており、樽材にはアリエ産とヴォージュ産のフレンチオークが用いられ、樽の内側は直火でゆっくりとミディアム・トーストに焦がされています。

<2023 年ヴィンテージの試飲>

<アリババ集団創業者のジャック・マー(馬雲)の個人消費用に作られたラベル>

オーク樽内での発酵温度は18℃程度で、樽の底に溜まったオリを攪拌するバトナージュは、クリスマスまで週に2回程度実施します。ワインは翌ヴィンテージの収穫直前にオークの小樽からステンレスタンクに移され、瓶詰めまで追熟します。生産量がひと樽だけのモンラッシェはここでも例外で、オーク樽での熟成を続けるのですが、新樽に由来する風味が強くなりすぎると感じられる場合は、古い樽に移し替えます。収穫から18~20ヶ月後に瓶詰めするのですが、ボトリングに先立ってカゼインやベントナイトを用いて清澄作業を行います。

ドメーヌ・ルフレーヴの醸造上の最大の特徴は、熟成期間の半分近くをステンレスタンクで行うことです。もともと、レグリーズ通りのセラーが狭かったため、新しいヴィンテージ用の小樽のスペースをやり繰りして作る必要があり、やむなく前のヴィンテージの樽熟成中のワインをステンレスタンクに移していたのですが、このことによってワインが重くなり過ぎず、味わいにフレッシュ感を与えています。オーク樽に由来する風味も露骨には感じられず、新世界のシャルドネとは一線を画す、フィネスの感じられる上品な白ワインに仕上がっています。

私は1996年ヴィンテージからワインスクールなどで定期的に、モンラッシェを含むドメーヌ・ルフレーヴの上級キュヴェの水平テイスティングをブラインドで行ってきたのですが、私がもっとも魅力を感じたのは常に、一級畑のピュセルか特級畑のシュヴァリエ・モンラッシェで、桁違いに高額なモンラッシェが一番になったことはありませんでした。一緒に試飲した方々の意見も、概ね同様でした。こうした経験から、個人消費用としては常にピュセルを優先して購入しています。今回ドメーヌを訪問した際に、ブリス・ド・ラ・モランディエールから「まず、どこの畑に行きたいか」と聞かれたので、「ピュセル」と答えました。その理由を伝えると、「実は、自分にとってもピュセルは特別な存在で、子供の頃からブラインド・テイスティングでピュセルだけは分かった」とウインクしました。