「きっと泥や糞でも混ぜてみたら、あんたのいう典型的なバローロの味になるんだろうね」

エリオ・アルターレ

バローロ・ボーイズ

「バローロ・ボーイズ」とは、1980年代から1990年代にかけて登場した、若く急進的なバローロの生産者グループの俗称で、ブルゴーニュやカリフォルニアにおける最新のブドウ栽培・ワイン醸造技術をバローロに採用することで、イタリアワインの生産現場に革命をもたらしました。当時のピエモンテのワイナリーの多くは土間で、コンクリートやタイル敷きになっておらず、発酵タンクや樽も衛生的とはいえない状態でした。結果として腐敗酵母のブレタノマイシスに由来する欠陥臭が見つかったり、化学的な分析を経ずに瓶詰めしたためにボトル内でマロラクティック発酵が起こって、微発泡しているワインも散見されました。また、世界の消費者は果実味の豊かなワインを求めていたのに、「樽熟成期間が長ければ長いほど高品質である」という因習的な観念にとらわれ、新しい世代の消費者を無視した、揮発酸の感じられるワインが普通に出荷されていました。

※バローロとバルバレスコ

(出典: Consorzio di Titela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero

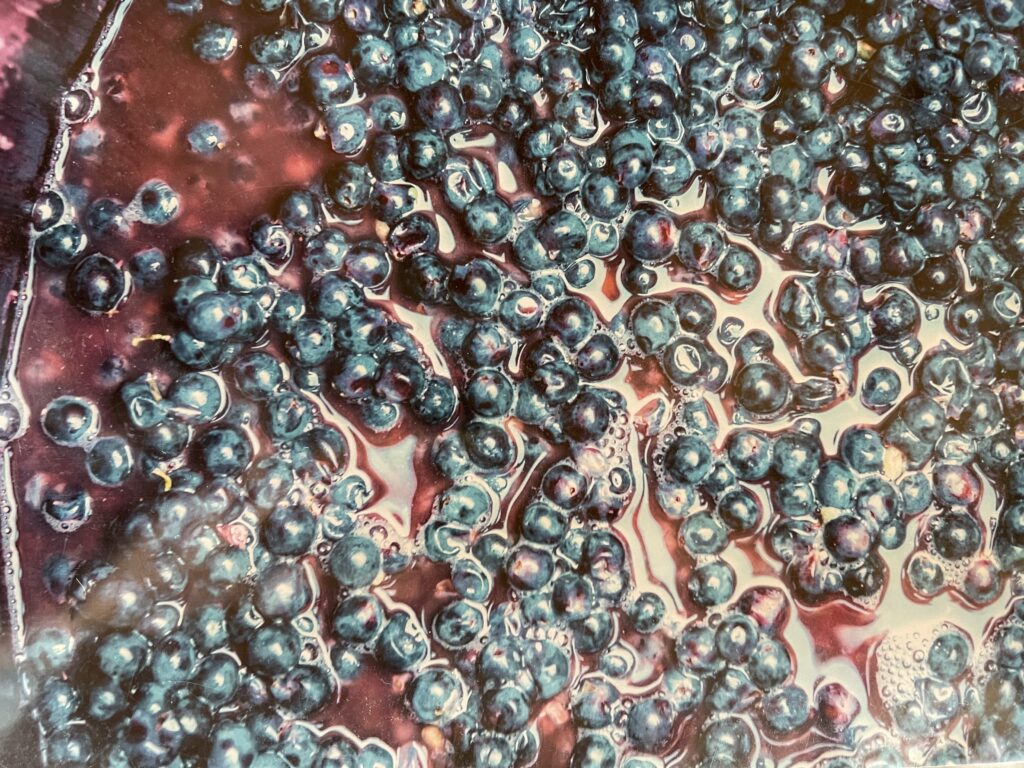

バローロの醸造に用いられるネッビオーロは熟すのが難しい品種で、日当たりのよい斜面の畑でしか栽培できませんでした。当時はまだ、「高品質の赤ワインは色が濃くなければならない」と固く信じられていた時代で、ネッビオーロはタンニン分が豊富な一方で色素が乏しいため、色調の豊かな赤ワインを醸造するためには1か月に及ぶような果皮の浸漬が必要でした。しかしながら、「ネッビオーロを愛するには、タンニンを愛さなければならない」とアンジェロ・ガヤがいうように、長期間のマセレーションによってタンニンも大量に抽出されてしまうため、アルコール発酵後に3年を超える熟成をボッテと呼ばれる大樽で行い、タンニン分を重合・沈殿させる必要がありました。一方、こうした長期間の樽熟成を経たワインは果実味を失い、疲れた味わいになりがちで、世界の消費者が求めているワインではありませんでした。

バローロ・ボーイズの革新の本質は、色調が濃い一方でタンニン分の穏やかな、欠陥のない健全な味わいのバローロを醸造することでした。ブドウ果皮に含まれるアントシアニン類色素が水溶性で、アルコールが発生する以前の果汁に抽出可能な一方、タンニンはアルコールに溶ける性質があります。そこで彼らが行ったのは、ロータリー・ファーメンター(回転式発酵タンク)やパンチング・ダウン(櫂突き)などを用いて、アルコール度数が上昇する前に強制的に色素を抽出することでした。また、大樽での数年間にわたる熟成を、225リットル程度のオークの小樽(バリック)での短期間熟成に置き換え、果実味を残すことに成功しました。

こうして醸造された、エッジにレンガ色を帯びる伝統的なバローロとは異なる深い紫の色調の、果実味が前面に出たニュー・ワールド・スタイルのワインは、イタリア系アメリカ人であるマルク・デ・グラツィアというプロモーターを得て、米国市場で爆発的な人気を博しました。バローロ・ボーイズの代表的な生産者には、エリオ・アルターレやロベルト・ヴォエルツィオ、パオロ・スカヴィーノなどがいます。

エリオ・アルターレ

アジェンダ・アグリコーラ・エリオ・アルターレ社は、ジュゼッペ・アルターレが1948年にバローロの南10kmにあるドリアーニから、バローロ生産域内のラ・モッラに農園を購入して移住したことに始まります。当時の畑は5ヘクタール(ha)で、ネッビオーロやバルベラ、ドルチェットといったブドウ以外に、桃やヘーゼルナッツ、リンゴなどが栽培されていました。この当時、果樹はブドウよりも収益性の高い換金作物でした。

※ワイナリーに隣接するアルボリーナ畑とシルヴィア・アルターレ

イタリアは1970年代の初めから慢性的な経済危機に陥っていたのですが、1973年10月に始まった第4次中東戦争によるオイルショック以降、経済情勢が危機的に悪化しました。当時、バローロを含むランゲ地方は非常に閉鎖的な社会で、ブドウ栽培農家は牛で耕作し、ブドウやワインを仲買人に安く買いたたかれ、貧困に苦しんでいました。

1948年生まれのエリオ・アルターレはランゲを覆う閉塞感を打破しようと、成功しているワイン産地の視察旅行を計画し、手始めに1976年1月、仲間と一緒にブルゴーニュへ出かけます。貧しかったエリオたちは、自家用車のフィアットに寝泊まりしながらブルゴーニュのワイン生産者を見て回ったのですが、彼らが驚いたのは、ブルゴーニュの生産者たちがベンツやポルシェといった高級車に乗っていることでした。「我々がフィアットなのに、なぜ彼らはポルシェを買えるのか」「なぜブルゴーニュのワインは、バローロの20倍の値段で売られているのか」を考え続けたエリオが到達した答えは、「高品質のワインを生産すること」と、「自社で瓶詰め・販売を行うこと」でした。

※ロータリー・ファーメンター

※フレンチオークのバリック

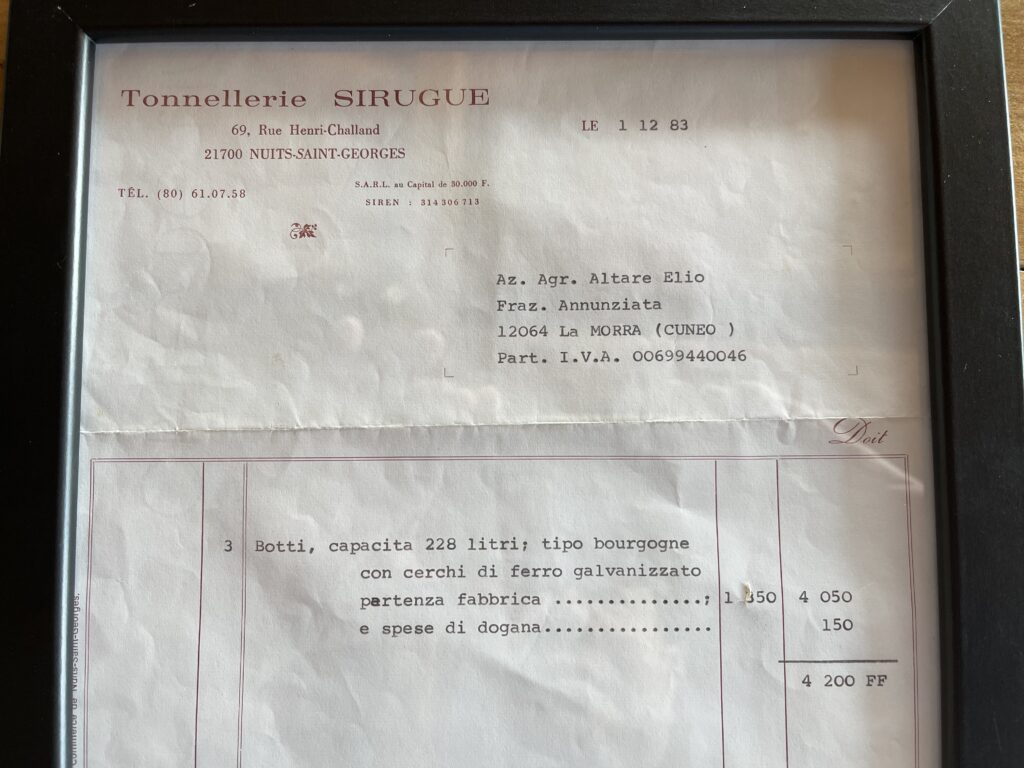

※1983年に初めて購入したフレンチオーク小樽の納品書

ラ・モッラに戻ったエリオは、様々な実験を行いました。1978年、完熟して凝縮した果実を収穫するため、過剰な果房を間引きするグリーン・ハーベスト(摘房)を実施したところ、父親のジュゼッペが激怒し、関係が悪化しました。当時、ブドウは神からの賜り物と考えられており、未成熟の房を切って捨てることは神への冒涜でした。「間引きを行うことによってワインの質が向上する」と説明しても、ジュゼッペは信じてくれませんでした。加えて、間引くことで収穫が減り、収入減となりました。

また、エリオはブドウ畑を拡張するため、チェーンソーで農園の果樹を切り倒しました。さらには、新たに導入するバリックのスペースをセラー内に確保するため、古い大樽をチェーンソーで切り刻み、父親との決定的な確執を生みました。1985年に亡くなったジュゼッペは死ぬまでエリオを許さず、口もきかず、エリオを勘当して遺産相続から除外しました。ジュゼッペの死後、エリオは懸命に働いて、ワイナリーとブドウ畑を家族から買い戻しました。

エリオの夢

エキセントリックであったバローロ・ボーイズのワインは、時が経つにつれて変貌し、ある者は伝統的バローロに回帰したり、他の者は果皮の醸しを長くして中間的な味わいに戻したりしました。しかしながらエリオ・アルターレ社のバローロだけは、バローロ・ボーイズの革新の原点をとどめています。エリオが目指したのはブルゴーニュのように、華奢ではあるが長期のボトル熟成で発展する赤ワイン、すなわち若くてもおいしいが、熟成してもおいしいワインです。

彼が行った改革でもっとも重要だったのは、1本のブドウ樹から収穫する房数を減らし、健全に熟した、凝縮した果実を収穫することでした。さらには、果皮のマセレーションを限界まで短縮し、果皮と分離したマストはオークの小樽に移してアルコール発酵を終了させ、引き続いてマロラクティック発酵も小樽内で実施しました。エリオは1983年にランゲでは初めて、フレンチオークの小樽を導入しています。

エリオ・アルターレ社は現在、約10haのブドウ畑を耕作し、年間7万本のワインを生産しています。バローロに関しては、村名格1種と3つの単一畑産(アルボリーナ、カンヌビ、ブルナーテ)、それにリゼルヴァ1種(チェレッタ・ヴィーニャ・ブリッコ)とウノ・ペル・ウノの、6種を瓶詰めしています。すべてロータリー・ファーメンターで4~5日間の果皮の浸漬を行い、その後フレンチオークのバリックに移して24ヶ月間熟成させています。

※ウノ・ペル・ウノ用のネッビオーロを除梗するエリオ・アルターレ

※除梗後の果梗

※バリックで仕込まれるウノ・ペル・ウノ

※試飲ワイン(右から4 番目がウノ・ペル・ウノ)

2010年ヴィンテージに初めて醸造されたウノ・ペル・ウノは「ひとつずつ」という意味で、ネッビオーロを機械で除梗するのではなく、ひと粒ずつ手で除梗するものです。除梗機では、果粒との接続部のブラシと呼ばれる部分が果粒側に残り、ワインにえぐみを与えるのですが、慎重に指で一粒ずつ軸から果粒を抜き取ることにより、湧き水のように清冽で繊細なワインが醸造可能になります(写真6~8参照)。この除梗は非常に労働集約的な作業であるため、年間1,200本しかつくられていないのですが、ワイナリーでウノ・ペル・ウノをひとくち口に含んだ時、雷に打たれたような感覚を覚えました。そのシルキーでタンニン分を感じさせない味わいは、バローロというよりもヴォーヌ・ロマネでした。エリオ・アルターレがつくろうとしていたのは「偉大なワイン」で、「偉大なバローロ」ではないのだと思い至りました。

現在、アジェンダ・アグリコーラ・エリオ・アルターレ社は長女のシルヴィアが継承し、喜寿を迎えるエリオ自身はカステルマーニョでチーズを作ったり、チンクエ・テッレで白ワインを醸造したりと、気ままな生活を送っています。シルヴィアは、「バローロ・ボーイズの時代は終わった。今は私やキアラ・ボスキス、ロベルタ・チェレットやブルーナ・ジャコーザなどの『バローロ・ガールズ』による、自由で多様性のある時代になった」としています。